Was als ein kleines Projekt begann, ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte: Die Apps von“Communi“ zählen heute mehr als 200.000 Nutzer. Was dahinter steckt.

Als der Würzburger Sebastian Ortler gemeinsam mit Lukas Dürrbeck und Julian Hilligardt vor rund neun Jahren an der Idee einer Kommunikations-App brütete, ahnte er nicht, dass sich daraus ein Geschäftsmodell entwickeln würde, das inzwischen 15 Mitarbeitende trägt.

Communi, das wie ein digitales schwarzes Brett funktioniert, wird heute von mehr als 650 Gemeinden, Kirchen, Vereinen und Firmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Rumänien verwendet.

Jede Organisation hat eine eigene App, basierend auf einem Baukastensystem. Das beinhaltet verschiedene Features, wie etwa eine Kalenderfunktion oder eine Umkreissuche. Die Gemeinde oder der Vereint zahlt für die App, die Nutzer hingegen haben einen kostenlosen Zugriff darauf.

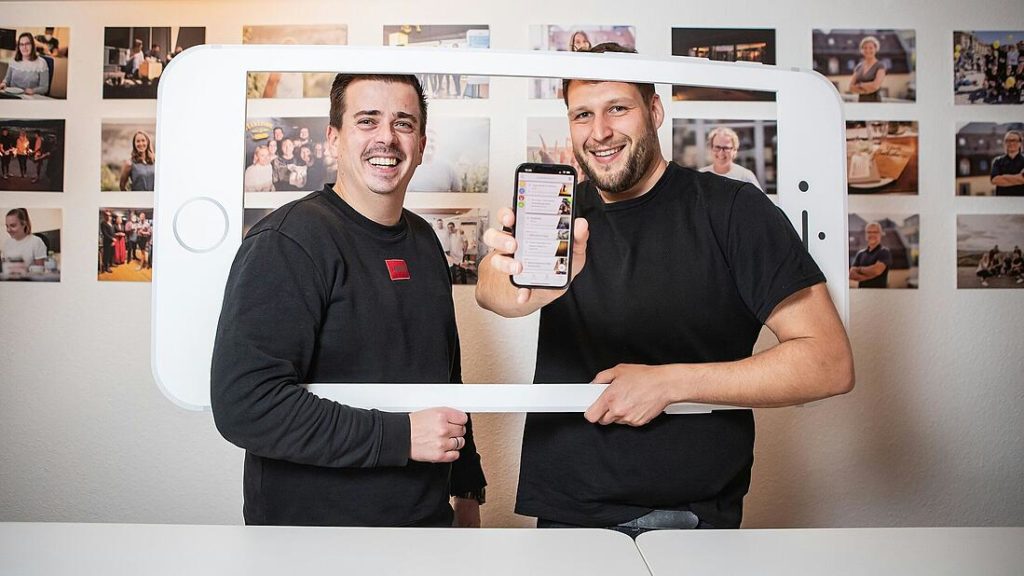

Mittlerweile nutzen über 200.000 Menschen die Plattform. Im Interview erzählen Gründer Sebastian Ortler und Sales Manager Florian Zürn, was hinter der Idee steckt und was Communi von anderen sozialen Netzwerken und Messengern unterscheidet.

MP: Wie funktioniert die App?

Sebastian Ortler: Communi funktioniert wie ein digitales schwarzes Brett. Man kann seine Veranstaltungen anpinnen und nur die, die daran teilnehmen, kriegen Benachrichtigungen. Natürlich kann man darin auch chatten und sich austauschen.

MP: Welche Idee liegt der Kommunikations-App zugrunde und seit wann gibt es sie?

Sebastian Ortler: Wir sind 2014 als ehrenamtliches Projekt gestartet. Die Firmengründung als GbR (Anm. d. Redaktion: GbR = Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) folgte 2017, dieAktiengesellschaft gibt es seit 2022. Die Idee ist in einem Würzburger Café bei einer Ideenwerkstatt der Würzburger CityChurch entstanden. Die Frage war, wie die Kirche für die zehntausenden Menschen, die jedes Jahr neu nach Würzburgkommen, attraktiv werden kann. Der Zündfunke für die Gründung war, als die ersten Nachbargemeinden Interesse an dem Projekt gezeigt haben. Das Thema war viel größer ist als wir zunächst angenommen hatten. Viele Communities haben dasselbe Problem: Es ist für neue Leute schwierig, das Chaos an Messenger-Gruppen zu durchblicken.

Florian Zürn: Die Frage, die am Anfang stand, war: Wie kann man ein Netzwerkaufbauen, um Menschen einen niederschwelligen Zugang zur Gemeinschaft zuermöglichen? Es sollte sich dabei um eine Plattform handeln, die Menschen Räumezur Vernetzung bietet – auch über die Aktivitäten hinaus, die sich innerhalb der Kirche abspielen.

MP: Wie unterscheidet sich die App von den zahlreichen Messengern und sozialen Netzwerken?

Sebastian Ortler: Der größte Unterschied ist, dass jede Community eine eigene App von uns erhält, was es einfacher macht, sich unverbindlich zu informieren. Das ist zum Beispiel für Vereine ein großer Vorteil. Durch das digitale schwarze Brett sieht man sofort, welche Gruppen es gibt, welche Themen aktuell angesagt sind und wer gerade auf der Suche nach Kontakten für bestimmte Aktivitäten ist. Oder man kann sich selbst auf die Suche machen.

Florian Zürn: Eine eigene App für einen Stadtteil oder ein Dorf stiftet auch eine größere Identifikation der Leute mit ihrer Kommune oder Gemeinde. Viele, die beispielsweise in einer Stadt oder Gemeinde wohnen, wissen oft nicht, wer eine Straße weiter eingezogen ist oder wer den Kids Nachhilfe geben könnte. Da die App offen und bis zu einem gewissen Punkt ohne Registrierung zugänglich ist, kann man einfach und schnell Kontakt zu Vereinen oder einfach Menschen mit ähnlichen Interessen knüpfen.

MP: Gab es vorher keine ähnlichen Plattformen auf dem Markt?

Sebastian Ortler: Nein. Und das Schlimme ist, dass wir lange gar nicht gemerkt haben, dass dahingehend ein großer Bedarf besteht. Viele gesellschaftliche Probleme lassen sich darauf zurückführen, dass wir mit den immer selben Menschen in Kontakt kommen und gar nicht merken, dass unsere Weltsicht auf dem Kontakt mit Menschen aus demselben Milieu basiert. Als Dorfgemeinschaft oder Stadtteil eine Gruppe in einem Messenger zu erstellen, liegt ja zunächst auf der Hand, wenn man sich austauschen will. Es führt aber auch dazu, dass man sich nicht informieren kann, ohne in die Gruppe aufgenommen zu werden. Und dann wundert man sich zum Beispiel als Verein, warum es trotz der super Angebote wenige neue Mitglieder gibt. Es ist jedoch nicht nur die App, sondern auch das richtige Mindset (Anm. d. Redaktion: Denkweise), das etwa Kirchen brauchen, um sich für eine breite Masse zu öffnen.